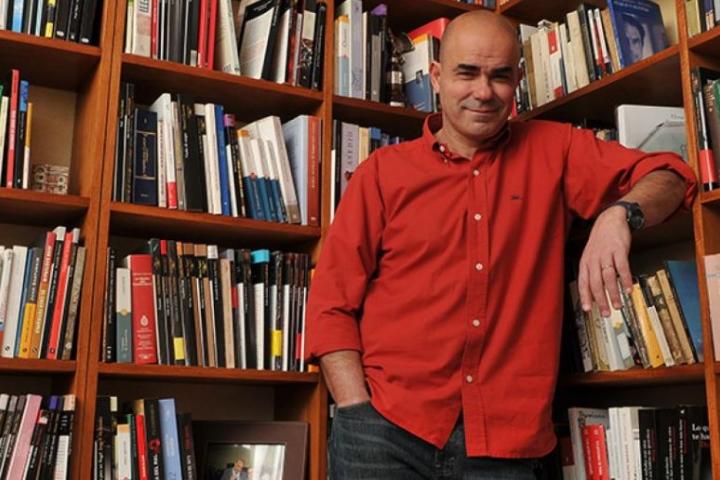

"LAS COSAS CAMBIAN". UN TEXTO DE EDUARDO SACHERI

Unos de los textos inéditos publicados en El Gráfico por el escritor Eduardo Sacheri, ideal para que reflexionemos sobre como sentimos, cuando de la Selección se habla.

Creo que una de las señales que nos permiten advertir que estamos envejeciendo es que nos cuesta adaptarnos a las cosas nuevas. Hasta cierta altura de nuestra vida, me parece, tomamos las novedades con entusiasmo, curiosidad, una placentera excitación. Más tarde, en cambio, hay un momento a partir del cual las novedades nos generan inquietud, fastidio, temor, hasta una inexplicable amargura.

En general cuando algo cambia, y ese cambio me genera desconcierto, intento pensar que soy yo el extraño, el que no entiende, el que se ha quedado afuera de algo, de lo que sea. Y que no debo rechazar el cambio, si no quiero parecerme a esos viejos que en mi niñez me generaban un poco de hastío y un poco de culpa, mientras los escuchaba decir que “en sus tiempos” las cosas “eran mucho mejores”.

Lo cierto es que en estos días previos al Campeonato Mundial de Brasil no puedo evitar ciertas comparaciones. Vicios de profesor de historia, tal vez. Vicios de tipo que ya ha dejado atrás la juventud, seguramente. Pero trataré de que en esa comparación no se me cuele la nostalgia, o lo peor que tiene la nostalgia: el rechazo venenoso, automático y acrítico que ella realiza sobre el presente. Sobre todos, sobre cualquier presente.

Aunque nací en 1967, mi primer Mundial es el de 1978. De México 1970 no guardo ningún recuerdo. Y si pienso en 1974, tengo mucho más frescas las imágenes de los funerales de Juan Domingo Perón que las del Mundial de Alemania. Días de lluvia, la familia frente a la tele, la música clásica de la radio, todo el día, por el duelo.

Ese, el de 1978, fue el primer Mundial que esperé con expectativas, el primero en el que me conseguí un fixture impreso para ir anotando los resultados, vi todos los partidos, coleccioné figuritas, volví a jugar, después del torneo, con mis jugadores de plástico, cada partido en la cancha que tenía dispuesta sobre la alfombra del comedor.

Los siguientes, 1982, 1986, 1990, se parecieron. En el modo en que los viví, se parecieron. Claro que ya no reproduje los partidos con mis futbolistas de juguete. Pero se parecieron en el entusiasmo previo, en la necesidad de ver todos los partidos, en las horas perdidas en la previa, imaginando cruces, sospechando rivales, temiendo la calidad de ciertas estrellas extranjeras.

Y en eso de “el modo de vivir” los Mundiales, incluyo cierto tipo de vínculo con la Selección Nacional. Cierto modo de relacionarse con ella. No hablo de éxitos o fracasos deportivos. Porque en todos esos Mundiales nos fue diferente. Pero siento que se parecieron en la manera en que los hinchas nos identificamos con el equipo.

Los jugadores seleccionados estaban acá, a la vuelta de la esquina. Uno los veía jugar todos los domingos. Los que jugaban en Europa eran poquísimos, y esa misma lejanía casi que les aseguraba un puesto en el plantel, según nuestro criterio. Y no nos engañemos: recién después de México fueron unos cuantos los que emigraron. Antes fueron poquísimos.

Como casi todos estaban jugando en Argentina, bien a la mano, al otro lado de un alambre, todos podíamos fecha tras fecha, domingo tras domingo, armar y desarmar el plantel de jugadores seleccionados. Meter un marcador de punta, cambiar al 8, probar un 5. Estaban acá, insisto, frente a nuestras narices.

De vez en cuando podíamos ver algún amistoso de la Selección, que se vivía como un acontecimiento trascendente. En los relatos de la tele, en nuestras conversaciones, aparecían palabras como “prestigio”. Y las palabras pesaban. Uno decía prestigio y eso valía tanto como los puntos. Sin ir más lejos, el primer partido que vi televisado EN COLORES fue un Austria–Argentina de 1980. Nos juntamos con mis amigos en la casa del único que tenía un televisor color. Ganamos 5 a 1. El primer gol lo metió Santamaría. Las camisetas de los austríacos eran, por primera vez para mí, rojas.

Las Eliminatorias para esos Mundiales eran una racha fugaz, a todo o nada. Duraban menos de dos meses y nos tenían en vilo porque no había margen de error. Si perdías un partido, te complicabas. Si el partido que perdías era de local, estabas al horno con papas. Todavía me corre un frío por la espalda cuando recuerdo esa definición del 85 contra los peruanos, la derrota allá con las patadas de Reyna al pobre Diego, ese 2 a 2 con lo justo en el Monumental… madre mía.

Pero cuidado: en las Eliminatorias tampoco era que “se paraba el país”. Nada de eso. Los futboleros estábamos pendientes. Pero los futboleros. No toda la sociedad. No todo el mundo.

Los que seguíamos con ahínco a un equipo local, esos para quienes el fútbol era una materia básica de todas las semanas, esos éramos los que nos ocupábamos y desvelábamos por la Selección. ¿En igual medida que con nuestro equipo? Me atrevo a decir que sí. O parecido. Claro que cuando se iniciaba la Copa del Mundo eran numerosos los advenedizos que asomaban la nariz sobre el asunto. Pero sólo durante esas semanas. Pero no existía esta costumbre mediático publicitaria, ahora dominante, de “Abrí la gaseosa y andá al Mundial”, “Destapá el yogur y andá al Mundial”, “Mandá un mensaje de texto al asterisco no sé cuánto con la palabra Cadorna y andá al Mundial”, “Revolvé en el fondo de la sopa, encontrá la raspadita con la frase qué tarro que tenés y andá al Mundial”. De hecho, en esos tiempos, NADIE iba al Mundial. Los periodistas y gracias iban al Mundial. Los demás, con la tele y con la radio. Qué tanto.

Después, algo cambió. O fueron muchas, mejor dicho, las cosas que cambiaron. Para empezar, nuestros jugadores se fueron. Masivamente, se fueron. Cada vez más chicos, se fueron. Y generaron un extrañísimo fenómeno, que a los viejos nos asombra, casi diría que nos confunde. Emigraron masivamente y se juntaron con otro montón de brasileños, nigerianos, camerunenses, colombianos… Mixturados con los europeos, que también empezaron a mezclarse, hicieron nacer esta especie de selecciones multinacionales en las que se han convertido algunos clubes españoles, italianos, ingleses, alemanes, franceses. El Madrid, el Bayer, el Manchester (cualquiera de los dos), el Inter, el PSG. Cualquiera de esos equipos es, probablemente, más fuerte que las selecciones nacionales más poderosas. Supongo que si la FIFA, todavía, no ha alumbrado el proyecto de una “Gran final” entre el campeón de la Champions contra el campeón de Brasil 2014 es por miedo a devaluar los Mundiales. Dios no lo permita, que ya tenemos vendidos como 3 o 4. Pero si jugaran esa final, sospecho que la selección nacional que la juegue pierde cómoda. Así de tremendo es, me parece, el desequilibrio.

Sin embargo, como el color nacional de los Mundiales es fuerte, siguen recibiendo una atención mediática superlativa. Me corrijo: la atención que reciben es mucho más fuerte que antes. Porque hasta los programas de cocina designan enviados especiales para transmitir desde la Copa del Mundo. Hay programas completos, no necesariamente deportivos, que pasan a emitirse desde el país anfitrión de la Copa del Mundo.

Y eso, lejos de ser bueno, es algo que los futboleros deploramos: porque así cualquiera, como quien dice. Porque los Mundiales, de repente, se abren a un interés general que es, al mismo tiempo, un interés farandulero y superficial.

Más temprano que tarde, cuando se aproxima el Mundial, los paneles televisivos de los programas chimenteros de la tarde se convierten en expertos del noble deporte del balompié, y los que ayer se ocupaban de la guerra de divas en Carlos Paz hoy se ponen a opinar, como oráculos, sobre si hay que pararse con 3 o con 4 atrás, o si es mejor salir primeros o segundos en la zona.

¿Será por eso –me pregunto– que hay tanto escepticismo, tanta distancia afectiva entre muchos futboleros y su selección? Porque ese es otro cambio bastante notable. Toda una paradoja. Te bombardean con el Mundial hasta debajo de la almohada, pero al mismo tiempo el afecto por la Selección se enfría, se aleja, se disuelve. Sucede, con los hinchas, que medimos con varas distintas. Nuestro amor “de club” sigue intacto. Pero nuestra admiración por la celeste y blanca sufre los embates de un espíritu crítico que jamás antes habíamos ejercido.

A los jugadores de la Selección les exigimos que brillen, que ganen, que goleen. No aceptamos nada excepto el absoluto triunfo. A nuestros equipos de Argentina les toleramos, con buen ánimo y mejor sonrisa, que jueguen como una tropilla de yeguas. Ahí sacamos a relucir toda la pirotecnia folklórica del dichoso “Aguante”. Pero a la Selección no le perdonamos el menor renuncio. Claro, como juegan lejos, ganan fortunas incalculables y salen en las tapas de los diarios del mundo todas las semanas, esperamos que sean infalibles. Con gesto adusto, impaciente, nos ponemos a mover el piecito mientras esperamos que vengan a dejar acá un poco de toda esa maravilla.

Y de hecho, de vez en cuando aterrizan en nuestro planeta, porque vienen, cada tanto, a jugar unas Eliminatorias extrañísimas. El único campeonato que se extiende durante dos interminables años, pero con intervalos de seis o siete meses. Dos partidos en los que el futbolero siente que sí, que por fin están cerca, que va a poder ver y analizar y opinar de fútbol. Pero se van. Enseguida se van. No terminan de llegar, que ya se están yendo. Y después te olvidás hasta de cuántos puntos tenés en esa tabla de posiciones que queda quieta durante lapsos inadmisibles.

Ahora, de repente, parece que sí, que la Selección es toda nuestra, que todos somos de ella. Porque empieza junio, porque llega el Mundial, porque nadie está dispuesto a perderse un partido. Porque de pronto todos somos expertos, hinchas, fanáticos. Pero guarda. Guarda con esa euforia. Porque una cosa es esa euforia y otra cosa es el amor. La euforia la puede ensayar cualquiera. Hasta ese movilero de programa de la tarde al que enviaron a Brasil, y que sabe de fútbol lo mismo que yo sé de botánica molecular. Pero el amor es otra cosa. Es asumir que quiero ganar el Mundial más todavía que salir campeón con mi club. Es saber, sin decir, pero sabiendo, que quiero a esa camiseta celeste y blanca como quiero a la de mi club. Porque la quiero siempre. Cuando las cosas salían mal como en los cincuenta, cuando salieron como nunca de bien, como en los ochenta, cuando se volvieron a torcer, como pasó después.

Porque la voy a seguir queriendo cuando se apague el Mundial, y cuando regresen los enviados especiales y los que se ganaron los viajes a Brasil, y cuando esos muchachos multimillonarios regresen a Europa a esos clubes que son de otra galaxia.

Cuando todo eso suceda yo me voy a quedar acá, queriendo a la Selección a sabiendas de que es muy difícil ganar, porque esto es fútbol. No me voy a quedar solo. Ahí nos encontraremos los futboleros. En esa noción dolorosa y sabia al mismo tiempo. Y querremos a la Selección desde ahí. Sin tanto prurito, ni tanta parafernalia, sin tanta solemne prescindencia.

En una de esas, esa idea, ese sentimiento, sea lo único que, raspando el fondo de la lata, se mantenga igual a sí mismo. Un amor argentino, mientras me hago irremediablemente viejo.

Eduardo Sacheri 2014