Ahora vaya, pegue y gane

Las esquinas de los rings guardan recuerdos maravillosos de peleas ganadas por la sabiduría de los entrenadores, así como también anécdotas de segundos poco preparados para acompañar a los boxeadores.

Un periodista viajaba a Lewiston para hacer una nota de color previa a la revancha entre Muhammad Alí y Sonny Liston, en 1965.

Antes del viaje llamó a Angelo Dundee, el técnico de Alí, para saludarlo. “Es usted la persona justa”, le dijo el manager. “Porque necesito que apenas llegue, y lo antes posible, se comunique conmigo; necesito saber con exactitud cuánto mide el ring”. El periodista viajó, llegó casi de noche y, ante la urgencia de Dundee, decidió ejecutar el pedido lo antes posible y, de paso, satisfacer su curiosidad: ¿por qué tenía Angelo tanto apuro por saber las medidas del ring? Por suerte, aunque ya era tarde, encontró en el estadio a un par de obreros de mantenimiento y uno de ellos, como era carpintero, tenía un metro. Así que, satisfecho con su eficiencia, el periodista llamó apenas un rato después a Dundee, aunque era casi la medianoche.

–Tengo el dato, Angelo.

–Bien, lo escucho.

–Mide cuatro metros por cuatro.

–Perfecto. Ahora le voy a pedir otro favor. Quiero que llame ya mismo al promotor.

–¿Ya mismo? Es medianoche, Angelo.

–Sí, ya lo sé. Dígale que si para el día de la pelea el ring no fue cambiado por uno bien grande, de 6 por 6, que se olvide, no hay pelea.

El periodista, Dave Anderson, quien en 1981 ganaría un Pulitzer, narró tiempo más tarde: “Angelo odiaba los rings chicos para Alí, porque en ellos no podía bailar, que era su estilo. Esa noche comprendí que no cualquiera puede subir a un rincón para atender a un boxeador. Por supuesto, el ring fue cambiado”.

Los que creen que quienes suben al rincón están solamente para darle agua y ánimos al boxeador tienen razón: hay muchos que es lo único que saben hacer. Pero, en realidad, lo ideal es que sean capaces de otra cosa además de darle agua o gritar “andá y pegale, andá y pegale”.

En apenas un minuto de descanso, un técnico tiene que hacer de todo: desde revivir a su boxeador hasta curarlo y ordenarle planes estratégicos, pasando por el trabajo psicológico. Es cierto, tiene ayudantes, y en los Estados Unidos hasta se contrata especialmente a “cura heridas” que sólo suben al ring si hay cortadas. El argentino Miguel Díaz es hoy uno de los más requeridos: le pagan por ver la pelea, pues sólo interviene si hay una lastimadura. En general, sólo uno entra en el ring, sólo uno debe –o debería– conocer a fondo a su boxeador y sólo uno es el que debe hablar.

Hace muchos años a un boxeador le tocó que, de apuro, lo atendiera otro técnico. Cuando terminó el round, el segundo le dijo al boxeador:

–Tirá más seguido el uppercut, pibe, le entran todas.

–¿Y qué es el uppercut? –preguntó el boxeador, sorprendido.

Es que la relación técnico-boxeador es tan estrecha, tan íntima, que debería compararse con la del médico y el paciente o la del confesor y confesado. No siempre es así, se entiende.

Cuando Thomas Hearns iba a pelear por primera vez con Ray Leonard pasó algo que decidió el resultado varios días antes de la pelea: “Sencillamente, perdí el control del equipo, toda la culpa fue mía”, diría, años más tarde, Emmanuel Steward. “Un día, después del entrenamiento, Hearns decidió ir a un partido de básquetbol. Primero me opuse; luego se lo permití, por lo que se resquebrajó mi autoridad. De ahí en más, fui perdiendo el control. El día de la pelea se hizo el pesaje. Y mientras yo atendía un reportaje, Hearns se pesó. Estaba en 65,771 kilos, casi uno por debajo de la categoría. Tremendo error, puesto que, con su altura, debería haber estado justo en el límite, 66,678 kilos. Cuando me di cuenta ya era tarde. Para colmo, antes de subir al ring un amigo le masajeó las piernas y se las dejó blanditas como un flan. Otro error. Esa noche, totalmente deshidratado, Tommy no aguantó la presión de Leonard que, además, tenía un gran motivador en el ring como Angelo Dundee”, concluye el testimonio de Steward.

Este tema –el de la motivación– también presenta cuentos graciosos, como aquel técnico que alentaba a su pupilo:

–Andá, pegale, andá, que está totalmente muerto, ya no puede más.

Y el boxeador entonces le respondió:

–Bueno, entonces vigílelo al referí, porque alguien me está cagando a trompadas.

Dicho en buen romance, motivar no es mentir ni gritar, sino apelar a los resortes más íntimos del boxeador. “Julito te está mirando, no te achiqués ahora”, le gritaban Julio García y Osvaldo Rivero a Julio César Vásquez cuando empezó a aflojar ante Ronald Wright. “¡Acordate de tu hijo!”, gritaban todos. Y el zurdo, resoplando, impuso su corazón de guerrero en el último round, y en un último esfuerzo tuvo dos veces por el suelo a Wright y se aseguró la victoria. Algo parecido gritó en su momento Amílcar Brusa al oído de Monzón cuando Carlos también aflojó ante Emile Griffith en la segunda pelea. “Sólo que además le agarré las patillas y se las tiré para arriba, para despertarlo. Fue una de las pocas veces que Monzón necesitó que le gritara y funcionó.” Brusa, cuando Carlos salió campeón, apeló a una frase motivadora que a su pupilo le funcionó para siempre: “El rival es un enemigo que te quiere robar el pan de tus hijos”.

Un técnico muy popular en los sesenta, Osvaldo Cavillón, era todo un personaje. Un zorro en el rincón, que se peleaba con referís y jurados. A la hora de reprocharles a sus dirigidos cuando no hacían las cosas bien, solía pegarles un cachetazo: “¿Qué te pasa, nene? ¿No escuchás lo que te digo?” A veces lograba el fastidio del boxeador de turno, pero generalmente resultaba efectivo. Carlos Cañete, ex campeón argentino, lo recuerda con una sonrisa: “A veces te pegaba más Cavillón que el propio rival; pero ojo: el método, muchas veces le daba resultados”.

Don Paco Bermúdez, el célebre descubridor de Cirilo Gil y Nicolino Locche, en cambio, parecía un jugador de póquer. Nada delataba sus estados de ánimo. Pegaba su boca a la oreja del pupilo y se encargaba de dictar lo que había que hacer. Cuando se lo veía enojado, era señal de que estaba preocupado en serio y de que la pelea se le iba de las manos. Juan Carlos Pradeiro suele ser vehemente. “Pero cuidado que con gritar no se logran resultados, hay boxeadores a los que hay que hacerles entender las cosas.”

¿Y qué significa hacerles entender las cosas? El rincón es, ante todo, el momento del planteamiento táctico. Y entonces sí que cuatro ojos ven más que dos. “El boxeador tiene que resolver por su cuenta”, dice Julio García. “Pero el técnico puede ayudarlo, marcándole algún defecto del rival –por ejemplo, que cuando el otro avanza baja la izquierda y hay que primerearlo de derecha– o marcarle algún error propio. Esos técnicos que salen dando veinte instrucciones en el minuto de descanso, o esas esquinas en las que todos hablan, lo único que logran es confundir al boxeador.”

Alberto Andrada, llamado Coca Cola y que fue un muy buen boxeador amateur hasta que un desprendimiento de retina lo dejó fuera de carrera, aporta lo suyo. “Decir una o dos cosas, no más. Ayudar al boxeador a que razone. Y, a veces, pedirle que se calme, que sepa pensar antes de pegar a lo loco”, explica el hombre que dirigió a Látigo Coggi en la parte final de su campaña.

Tanto García como Andrada han subido en la esquina del ring con el Roña Castro, quien se manejó prácticamente solo en sus últimos años. “Aunque él ha resuelto generalmente solo sus problemas –explica García–, no es tonto, sabe escuchar. Y, cuando uno lo desafía a un esfuerzo más, obedece porque sabe lo que le conviene.”

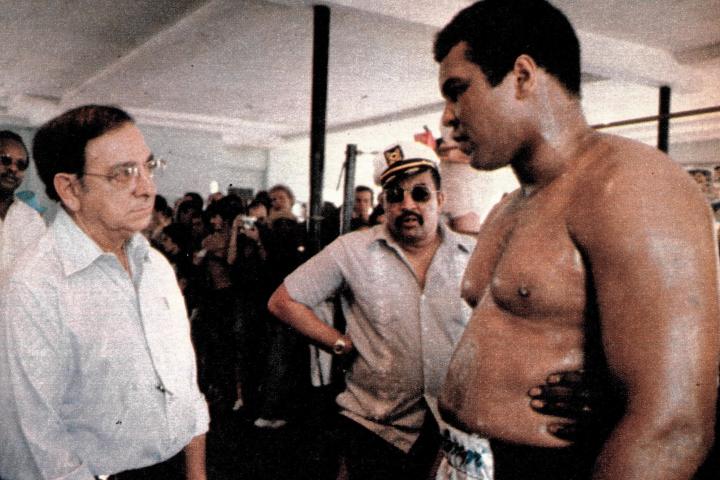

Lectoure fue cuestionado ya que, siendo promotor, subía a los rincones. Aunque, en realidad, los boxeadores preferían subir con él, algunos hasta soñaban con tenerlo en la esquina. “Era muy exigente pero, además, subir con él te ayudaba ante jurados y referís; parece mentira pero es así”, confesó Roldán. “Cuando él me hizo ir al frente en la pelea con Hagler yo estaba ciego. No veía. Sin embargo, no sé si se equivocó, él sabía que con un piñazo podía noquear, hasta que me quebré y me dejé caer.” El binomio Lectoure-Roldán fue muy conocido en los ochenta. Una noche en Las Vegas, Roldán andaba errático, no lograba definir ante James Kinchen, porque le faltaba continuidad. Enfurecido, Lectoure le gritó: “Si a este tipo no lo ponés nocaut en el round que sigue, te tiro la toalla y me bajo del ring”. Roldán, sabiendo que Lectoure no era de amenazas vanas, salió tirando piñas hasta que Eddie Futch, el manager de Kinchen, resolvió la cosa de un modo poco usual en los Estados Unidos: se metió en el ring, pidiendo clemencia para su pupilo y decretando el abandono.

Claro que la pelea histórica de Lectoure fue la de Galíndez-Kates en 1976. Cortado por un cabezazo, Galíndez estaba a punto de perder por nocaut técnico. Entonces Lectoure le gritó al referí (Stanley Christoudoulou) que el médico (el doctor Clive Noble) lo autorizaba a seguir. Y le dijo al médico que el referí permitía que continuara el combate. En medio de la confusión (el combate estuvo parado varios minutos) se siguió adelante y Galíndez ganó por nocaut. “Esa noche fue el vivo de Lectoure el que me ganó la pelea”, nos dijo casi veinte años más tarde Richie Kates. Y encima hay que tener en cuenta que Lectoure fue quien restañó y curó la herida de Víctor. “Tenía una pomada muy buena que me había recomendado un técnico norteamericano”, recordaba Tito. “Yo sabía que Richie Kates era muy buen cabeceador y por eso la llevé. Por suerte me salió bien.” Las pomadas cura heridas hoy están prácticamente prohibidas porque muchas, con sus “fórmulas secretas”, queman los tejidos y dañan severamente la piel.

Sin duda el más famoso es Angelo Dundee. Cuando Alí casi cae nocaut en Inglaterra frente a Henry Cooper, Dundee aprovechó que Muhammad tenía un guante roto, denunció el tema y logró varios minutos de descanso hasta que lo cambiaron. “Yo me había dado cuenta antes”, nos dijo. “Pero no comenté nada porque justamente me podía servir en algún momento y así fue.” Dundee aflojó las sogas del ring para que su pupilo Alí pudiera recostarse en ellas frente a George Foreman en Kinshasa y le exigió a Alí, que estaba extenuado, que se pusiera de pie cuando sonara la campana ante Frazier en Manila. Alí quería abandonar, pero Dundee se jugó la última carta, sabiendo que Joe también estaba al borde del colapso. Resultado: Frazier abandonó primero y, casi un segundo después, ya ganador, Alí se fue al suelo, agotado por el esfuerzo. Pero había vencido.

No es necesario en todos los casos ir a viejos ejemplos, ya que el boxeo otorga todos los días una nueva historia. Naseem Hamed se entrenó solo y no escuchó los consejos de Emmanuel Steward cuando enfrentó a Marco Antonio Barrera. “Hablaban todos y a mí no me escuchó”, se quejó el técnico tras la pelea, anunciando que se separaba del excéntrico pugilista de Sheffield. En cambio, Barrera siguió las instrucciones de su esquina con la misma prolijidad con la que un enfermo toma sus pastillas recetadas. “En todo momento obedecí al rincón; me pedían que mantuviera la calma, que trabajara con el directo de izquierda y que no fuera a pelearlo, y obedecí”, explicó.

No faltan quienes recuerdan otro momento de descuido de Steward. Fue cuando le permitió a Lennox Lewis entretenerse filmando la ya exitosa “La gran estafa” (Ocean’s eleven) en Las Vegas, robándole tiempo a su concentración para enfrentar a Hasim Rahman. Resultado, Lewis perdió la corona por nocaut.

También el año pasado se vivió en el Madison de Nueva York un choque entre un estratega y un boxeador sin plan B. Bernard Hopkins caminó a los costados de Trinidad, no se expuso a sus derechazos, supo trabajar de contragolpe y el puertorriqueño no pudo superar el problema. Fue, lo que se dice, una lección de boxeo. Uno subió con una estrategia y el otro simplemente a pelear.

Por eso hay que subrayar una viejísima verdad de Perogrullo: sólo se puede pedir en pelea lo que primero se practicó en el gimnasio. Lo demás es, sencillamente, una mentira. Esa mentira incluye la otra: no siempre el boxeador obedece o debe obedecer ciegamente lo que se le pide. “Cuando yo peleé con Don Jordan, que era campeón del mundo –recuerda Luis Federico Thompson, ex campeón argentino y sudamericano welter–, me di cuenta de que le entraban fácil las manos. Mi segundo –(Oscar) Casanovas– me pedía que tuviera mucho cuidado. Entonces yo le dije: qué cuidado ni cuidado, a éste le pego cuando quiero, ahora voy y lo pongo en el suelo. Y fui, le metí un gancho al hígado y lo crucé de derecha al mentón: nocaut y a otra cosa; qué tanto joder.” Esa noche de diciembre de 1959, Thompson logró, con su desobediencia, un triunfo histórico. Fue la primera vez que en el Luna Park un campeón mundial en posesión de la corona perdió por nocaut. Lástima que no estaba en juego el título...

El riguroso Zacarias

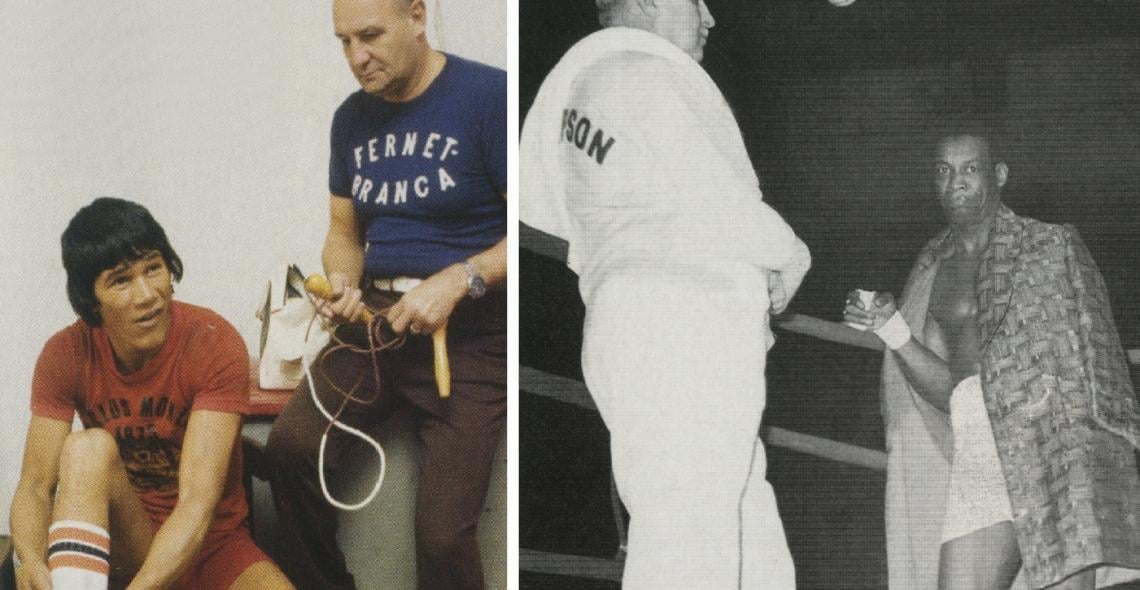

Fanatico de la disciplina, Santos Zacarías siempre se lució más en el trabajo de gimnasio que en los rincones. Habría que hacer una aclaración: era en los entrenamientos donde los pupilos de Santos ganaban sus combates. Tomó de niños a Sergio Palma y a Látigo Coggi y los llevó a campeones mundiales. Ambos le obedecían en todo. Y, en pelea, la orden era generalmente presionar siempre. Tanto confiaban en él, que Coggi llegó a decir:

“Si don Santos me lo pide, yo voy y me tiro abajo de un tren”.

Por Carlos Irusta (2002).

Fotos: Archivo El Gráfico.